Nel tempo della frenesia statica

aspettiamo che passi la notte,

rimpiangendo l’altrove che di giorno

non abbiamo saputo immaginare.

(Gianni Usai)

Foto dell’autore

Ai giocatori di Go

Scegliere l’intensità, rifiutare l’estensione. Perché la vita si sviluppa in un punto, dispersione è l’ampiezza.

“Il maestro non era stato spinto a quella sfida solo dal prestigio di un grande editore e dal compenso che avrebbe ricevuto, ma anche dalla consapevolezza di esibirsi per amore dell’arte; lo spirito combattivo non aveva mai cessato di bruciare dentro di lui. Se solo avesse sospettato di perdere, probabilmente non si sarebbe esposto in quel modo. Fu come se la sua vita si spegnesse nel momento stesso in cui cadeva dal suo capo la corona dell’invincibilità” (p. 60).

Ma nemmeno la massima intensità annulla la presenza del corpo, ed è lì che la vanità attecchisce. No, neppure l’immobilità: le statue sono corpi in mostra. Forse per vivere davvero bisognerebbe diventare invisibili.

(Suggestioni e citazioni tratte da Yasunari Kawabata, Il maestro di Go, traduzione di Cristiana Ceci, Studio Editoriale, Milano 2001)

(Claudio Bagnasco)

Il paese che ti possiede e non ti lascia andare, con “i suoi codici, la sua forma, l’amalgama di tutti quando tutti sono uno solo, anche chi non c’è, chi non c’entra, chi sta dormendo, chi è lontano, chi è già morto e chi deve ancora nascere” (p. 93). E così quelle colpe sembrano propagarsi dai genitori ai figli e dai figli ai genitori, nelle cinque decadi racchiuse nel romanzo e ripercorse seguendo una linea temporale che, tra passi in avanti e balzi verso il passato, si avviluppa attorno ai luoghi e alle anime che a essi appartengono.

Sara, Brando, Larcher e Michele hanno tredici anni nel Natale del 1996, funestato da due morti che sconvolgono la comunità e sollevano sospetti. Alla loro età i gravami e i crucci della condizione umana li raggiungono solo di riflesso, quando gli adulti non sono capaci di proteggerne l’innocenza tenendoli per sé. Non possono immaginare che gli eventi di quelle ore finiranno per annodare indissolubilmente le loro vite e segnare per sempre quelle dei genitori, del giovane parroco, don Maurizio, e persino del povero Gianin, il matto dal braccio sifulo che vive in una catapecchia comunale con la sua cagnetta Mimì. Un’ombra nera, spessa e opprimente calerà sull’intero paese, sovrapponendosi alla nebbia che già ammanta le strade e offusca i pensieri, quando non è sufficiente il vino che l’Anna serve nel suo storico bar a pochi passi dalla chiesa.

Sara, Brando, Larcher e Michele hanno tredici anni nel Natale del 1996, funestato da due morti che sconvolgono la comunità e sollevano sospetti. Alla loro età i gravami e i crucci della condizione umana li raggiungono solo di riflesso, quando gli adulti non sono capaci di proteggerne l’innocenza tenendoli per sé. Non possono immaginare che gli eventi di quelle ore finiranno per annodare indissolubilmente le loro vite e segnare per sempre quelle dei genitori, del giovane parroco, don Maurizio, e persino del povero Gianin, il matto dal braccio sifulo che vive in una catapecchia comunale con la sua cagnetta Mimì. Un’ombra nera, spessa e opprimente calerà sull’intero paese, sovrapponendosi alla nebbia che già ammanta le strade e offusca i pensieri, quando non è sufficiente il vino che l’Anna serve nel suo storico bar a pochi passi dalla chiesa.

Nessuno può sapere che quel giorno, quell’insignificante punto del tempo al quale la narrazione esterna tende in un continuo ritorno al presente, è sempre stato l’origine e la destinazione delle loro traiettorie esistenziali. Come se il tempo avesse memoria e si facesse carico dei ricordi, anche di quelli che non ci hanno ancora raggiunto o che vorremmo cancellare. E invece “Sono lì che aspettano di tornare quando si è più vulnerabili. E si è sempre fragili davanti al male. Le cose cattive sono più determinate delle cose buone” (p. 89), e alcune “ti restano appiccicate addosso, pure quando tutti gli altri fanno finta che non le vedono e a te ti sembra che non ci sono mai state, ma non è vero” (p. 117).

Il paese narrato da Mattia Grigolo è prossimità di anime che non annulla le solitudini: al contrario, le genera e le amplifica. Ogni accidente è dolore di tutti che si patisce per se stessi; ogni peccato è pena collettiva che si sconta entro gli angusti confini del proprio tormento. Il bene e il male, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il colpevole e l’innocente, la vittima, l’aguzzino e il salvatore. Colui che giudica e colui che viene giudicato, il confessore e il penitente. Sono categorie prive di confini e indistinguibili sagome in cerca di riparo nel silenzio delle strade buie e deserte. “Restano solo uomini, gente che ha passato un altro Natale e ora se lo beve, che ha accettato quello che il mondo, o forse soltanto quel piccolo paese della provincia padana, ha deciso per loro: chi il santo, chi la vittima, chi l’amico, chi il carnefice” (p. 187).

L’assoluzione e la condanna passano di bocca in bocca, ma nessuno le pronuncia perché la Gente alla buona non si ferma ad ascoltare.

(Gianni Usai)

Potrebbe essere questa, in sintesi, la trama di Ci vediamo in agosto, inedito postumo di Gabriel García Márquez, uscito il 6 marzo in contemporanea mondiale e pubblicato in Italia da Mondadori nella traduzione di Bruno Arpaia. Il testo del premio Nobel naturalizzato messicano è preceduto da uno scritto impropriamente definito prologo e firmato da Rodrigo e Gonzalo García Barcha, nel quale i due figli di Márquez provano a giustificare la scelta di pubblicare l’opera di cui tanto si è parlato in questi anni e che lo stesso autore, si dice, avrebbe voluto distruggere. È poi seguito da una nota del curatore, Cristóbal Pera, che ne ripercorre le tappe della travagliata  genesi ed evoluzione attraverso i dubbi e i ripensamenti di Gabo, ormai consapevole del proprio declino intellettivo. Chiudono il piccolo volume, quattro pagine in facsimile del manoscritto in fase di elaborazione, sulle quali si possono leggere gli interventi autografi o dettati dall’autore alla sua segretaria.

genesi ed evoluzione attraverso i dubbi e i ripensamenti di Gabo, ormai consapevole del proprio declino intellettivo. Chiudono il piccolo volume, quattro pagine in facsimile del manoscritto in fase di elaborazione, sulle quali si possono leggere gli interventi autografi o dettati dall’autore alla sua segretaria.

Al netto dell’apparato di cui si è appena dato conto, Ci vediamo in agosto si riduce a poco più di ottanta pagine, che non raggiungono le 1300 battute e nelle quali la grande prosa a cui ci aveva abituati Márquez (anche quella senile e più rarefatta, ma ancora potentissima, di Memoria della mie puttane tristi, ultima opera pubblicata con l’autore in vita) fa solo sporadiche e sbiadite comparse. Le descrizioni sono scarne e spesso scontate, le ambientazioni spoglie e gli eventi scorrono via troppo rapidi fino all’artificioso tentativo di colpo di scena finale. Nel complesso, l’impressione è di avere a che fare con l’abbozzo di un progetto mai davvero approfondito. Non un racconto, come scritto da molti, ma l’intelaiatura di un romanzo al quale le lacune della memoria e le difficoltà cognitive dello scrittore hanno sottratto corpo, sostanza e potere immaginifico.

Si fatica a riconoscere il creatore di Cent’anni di solitudine, e delle altre opere che hanno segnato la letteratura contemporanea, tra ripetizioni, incoerenze e passaggi come quello che segue:

“Mentì raccontando che in albergo era saltata la luce e che la mattina non c’era acqua nella doccia, perciò era venuta senza aver fatto il bagno e con il sudore di due giorni. Però il mare era calmo e fresco ed era riuscita a dormicchiare a tratti durante il viaggio.

Lui saltò giù dal letto, in mutande, come dormiva sempre, e andò in bagno. Era gigantesco, sportivo e di una bellezza facile. Lei lo seguì e continuarono a chiacchierare, lui dalla cabina della doccia appannata e lei seduta sul coperchio del water, come facevano appena sposati” (p. 35).

Traspaiono, certo, la limpidezza dell’idea e l’ambizione di indagare l’animo della protagonista — e con lei di qualsiasi donna che si trovi nel medesimo momento della propria vita — intessendo sulla pagina le dinamiche emotive e le pulsioni che ogni anno la riportano sull’isola, di ricostruire in tal modo i complessi rapporti che la legano alla madre, al marito, al figlio e alla figlia, e anche agli sconosciuti con i quali condividerà clandestinamente il letto. Di tanto in tanto, Gabo compare tra le righe con la sua straordinaria capacità di immaginare mondi e popolarli:

“Si ammorbidì le labbra con un rossetto neutro, si inumidì gli indici sulla lingua per lisciare le sopracciglia ribelli, si diede una spruzzata di Maderas de Oriente dietro le orecchie, e finalmente affrontò lo specchio con il suo volto di madre autunnale. La pelle senza traccia di cosmetici aveva il colore e la grana della melassa, e gli occhi di topazio erano stupendi con le loro scure palpebre portoghesi. Si triturò a fondo, si giudicò senza pietà, e si trovò quasi bella come si sentiva” (p. 15).

Ma sono soltanto flebili lampi, che acuiscono il rimpianto per ciò che il suo genio avrebbe ancora potuto produrre. Nel leggere quest’ultima opera rinnegata, mentre si è tentati di pensare a una mera operazione commerciale, ci si sente al cospetto di un familiare splendore ormai esausto. A consolarci resta la consapevolezza che i romanzi sono quanto di più prossimo all’eternità la fantasia umana possa creare, e che per ritrovare quello splendore ci basterà aprire uno dei tanti capolavori che Gabriel García Márquez ha saputo regalarci:

“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito” (Cent’anni di solitudine, incipit).

(Gianni Usai)

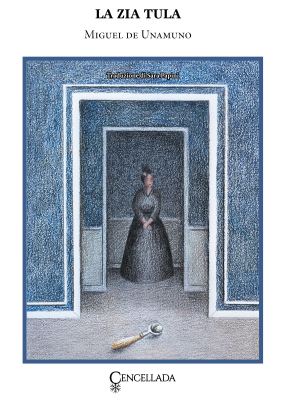

Bastano queste brevi citazioni a dimostrare l’efficacia con cui Unamuno descrive le contraddizioni di Gertrudis, personaggio esemplare per forza di volontà, rigore morale e invadenza. Ragazza, impone alla sorella Rosa di sposare Ramiro, un giovane che apparentemente corteggiava entrambe. Anni dopo, morta Rosa, rifiuta le ripetute avance del cognato e lo convince-costringe a sposare la domestica Manuela, dopo averne scoperto la gravidanza.

Bastano queste brevi citazioni a dimostrare l’efficacia con cui Unamuno descrive le contraddizioni di Gertrudis, personaggio esemplare per forza di volontà, rigore morale e invadenza. Ragazza, impone alla sorella Rosa di sposare Ramiro, un giovane che apparentemente corteggiava entrambe. Anni dopo, morta Rosa, rifiuta le ripetute avance del cognato e lo convince-costringe a sposare la domestica Manuela, dopo averne scoperto la gravidanza..

(Giovanni Locatelli)

Scritture più o meno pubbliche e più o meno private

scritture, letture, oltraggi

scritture, letture, oltraggi

La famosa rivista letteraria (2012-2019)

Protolettere, interpunzioni grafiche e belle speranze

scritture, letture, oltraggi

scritture, letture, oltraggi

scritture, letture, oltraggi

scritture, letture, oltraggi

segni, parole, significato

scritture, letture, oltraggi

scritture, letture, oltraggi

il blog della sgaggio

scritture, letture, oltraggi